小学校の先生が実感した対話型授業の効果

ピグリフで「理解」や「学習意欲」をサポート

今回は、小学校の特別支援学級を担当している先生にお話を伺いました。

「集中力の維持が難しい」「言葉・文字だけでは伝わりにくい」などの特性を持つ子どもたちと、よりスムーズにコミュニケーションをとるための視覚支援ツールとして、piglyph(ピグリフ)をご活用いただいています。具体的な活用法と効果、子どもたちの反応について、詳しく伺いました。

特別支援学級の子どもに合った「コミュニケーション方法」を模索していた

ー 普段どのようなお仕事をされているのかを教えてください

小学校の特別支援学級の担任をしています。学年別でなく、障がいの特性や目標で分けるクラス編成にしており、私のクラスには二年生、三年生、四年生の児童が12人います。

ー ピグリフ導入前は、どのような課題がありましたか?

特別支援学級ですので、重度の知的障害や自閉症の子どももおり、授業やクラス活動を進めていく上で「集中力を維持して、長時間ひきつけることが難しい」という点が課題となっていました。動画を使ってみたり、ゲームの要素を取り入れてみたりと、子どもたちの興味をいかにひきつけるか、ICTを用いながら工夫を凝らす日々でした。

また、特別支援学級では子ども同士のケンカなど、毎日様々なことが起きます。些細なことで喧嘩をしたり、言わなくてもいい言葉を言ってしまったり。そうしたトラブルの際、言葉だけで説明しても理解が難しい子どもが多いので、トラブルを時系列でさかのぼってヒアリングし、私がノートに文字を書いて見せるようにしていました。ノートを見せて「どこが悪かったと思う?」と聞くと、「あ、ここが悪かったかも」と気づいてくれることが多いためです。その際、子どもがイメージしやすいようにと、棒人間のような絵を描いて添えていたのですが、絵心がないためうまく表現できず…。言葉を一瞬で絵にしてくれる、便利なAIツールがないかなと思い、情報収集を始めました。

ー 初めてピグリフを知ったきっかけは?

何か良いツールがないかと探していたときに、X(旧Twitter)やICT教育の動画で紹介されているのを見て、初めてピグリフを知りました。サイトを見て「イラストが可愛いし面白そう!これは良いかも!」と思い、すぐにトライアルに申し込みました。

言葉だけでなく「イラスト」があることで、トラブル時の子どもの状況と気持ちを整理できる

ー どのようにピグリフを利用していますか?

複数の場面で活用していますが、まず一つ目は、トラブルが発生した際の指導など、子どもと個別にコミュニケーションを取る場面です。

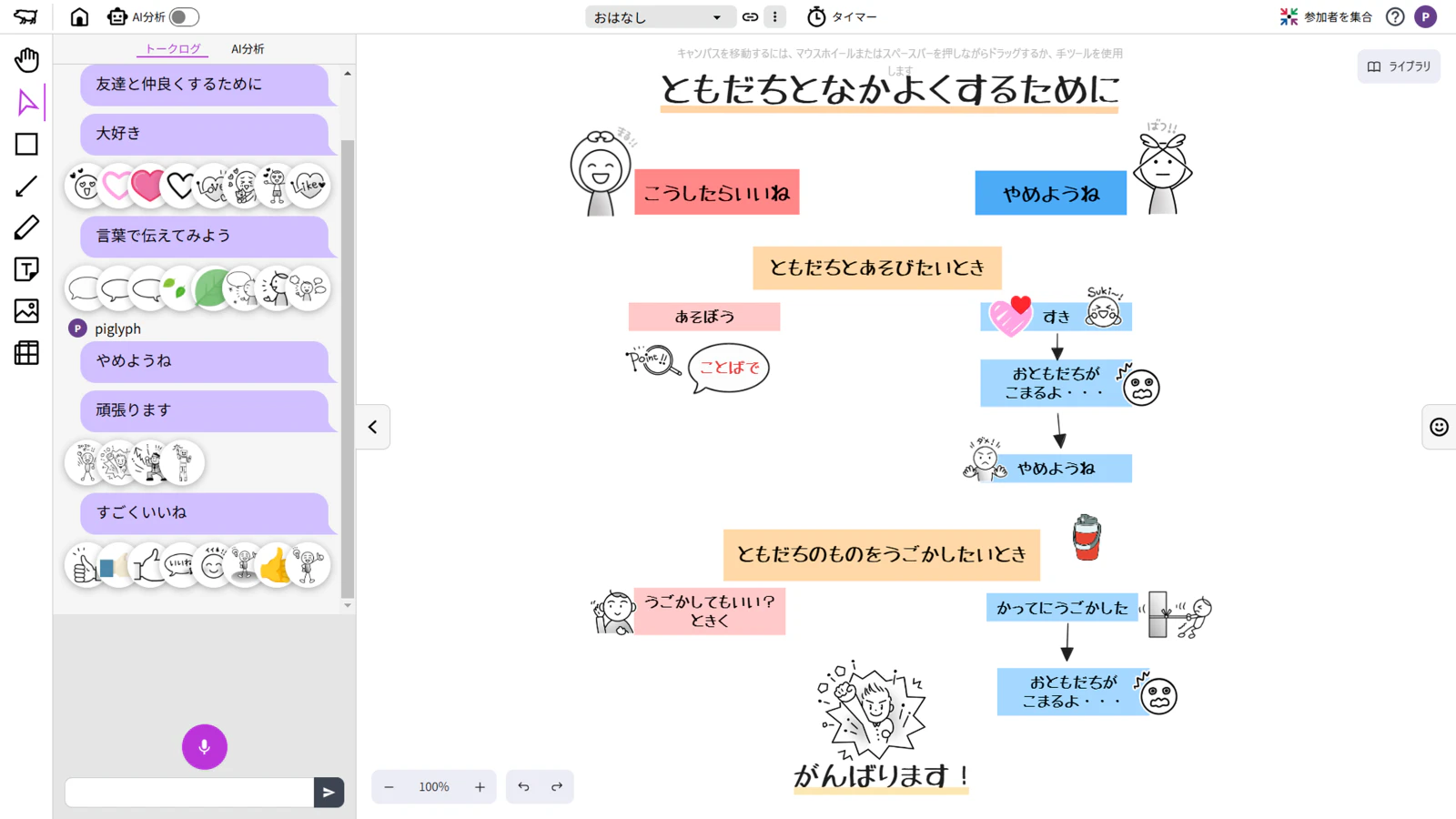

友達と仲良くしたい時にうまく表現ができず、逆に嫌がられてケンカになってしまう子どもがいました。その日も、本当は仲良く遊びたいのに「好き」と言いすぎて、嫌がられて喧嘩になってしまい…。トラブル発生後にその子を呼んで、話を聞きながらピグリフを使って一つひとつの行動を振り返り、どの行動が×だったかを確認していきました。

ピグリフでまとめながら行動を振り返ってもらった上で「これからは、遊びたいときどうする?」と今後の行動を本人に考えてもらい、最終的には本人から「がんばります!」という前向きな言葉が。4種類のイラスト候補から本人が気に入った一つを選択してもらい、宣言代わりに入れました。

ー ピグリフについて、どんな効果を感じていますか?

ピグリフを使うと、話している言葉がそのまま画面上で文字になり、イラストの選択肢が出てくるので、スラスラと状況を整理することが可能です。ピグリフによって、イラストを描く負担や時間が軽減できています。またピグリフは言葉だけでなくイラストの視覚情報が目にパッと入るので、特別支援学級の子どもたちにすごく合っていると思います。ピグリフを見ながら、状況や気持ちを整理できるので、子どもたちも納得した上で前進できていると感じますね。

ピグリフでまとめたものを印刷して連絡帳に貼り、「こんな風に指導をしました」とご両親に報告したところ、お母さまから「すごくわかりやすいですね」とコメントをいただきました。通常であれば共有しにくい「子どもとのやりとり」や「子どもが感じたこと」をご両親にもそのまま共有できる点も、非常に良いなと感じています。

ピグリフの視覚効果で、授業への「集中力」と「参加意欲」が向上

ー その他、授業でも活用されているんですよね?

はい。「言葉をすぐにイラストにできる」というピグリフの特徴を活用して、授業にも活用しています。

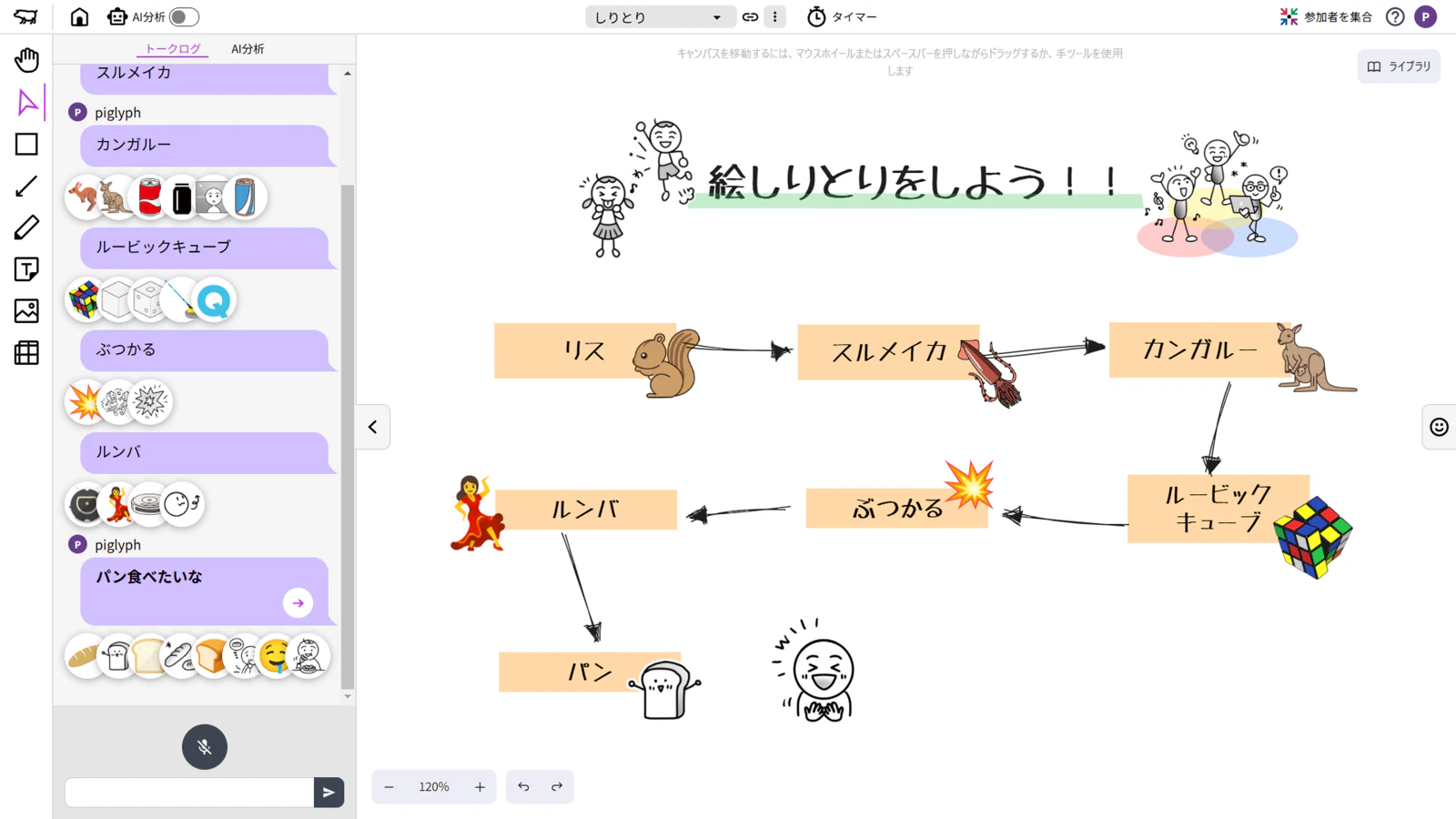

特に国語の授業と相性が良く、しりとりや言葉集めなどに活用しています。例えば、しりとりの授業では、挙手をした子に「リス」などと言葉を言ってもらいます。単語に合わせて複数のイラスト候補が表示されるので、一つのイラストを選んでもらって、みんながその画面を見るという進め方にしています。

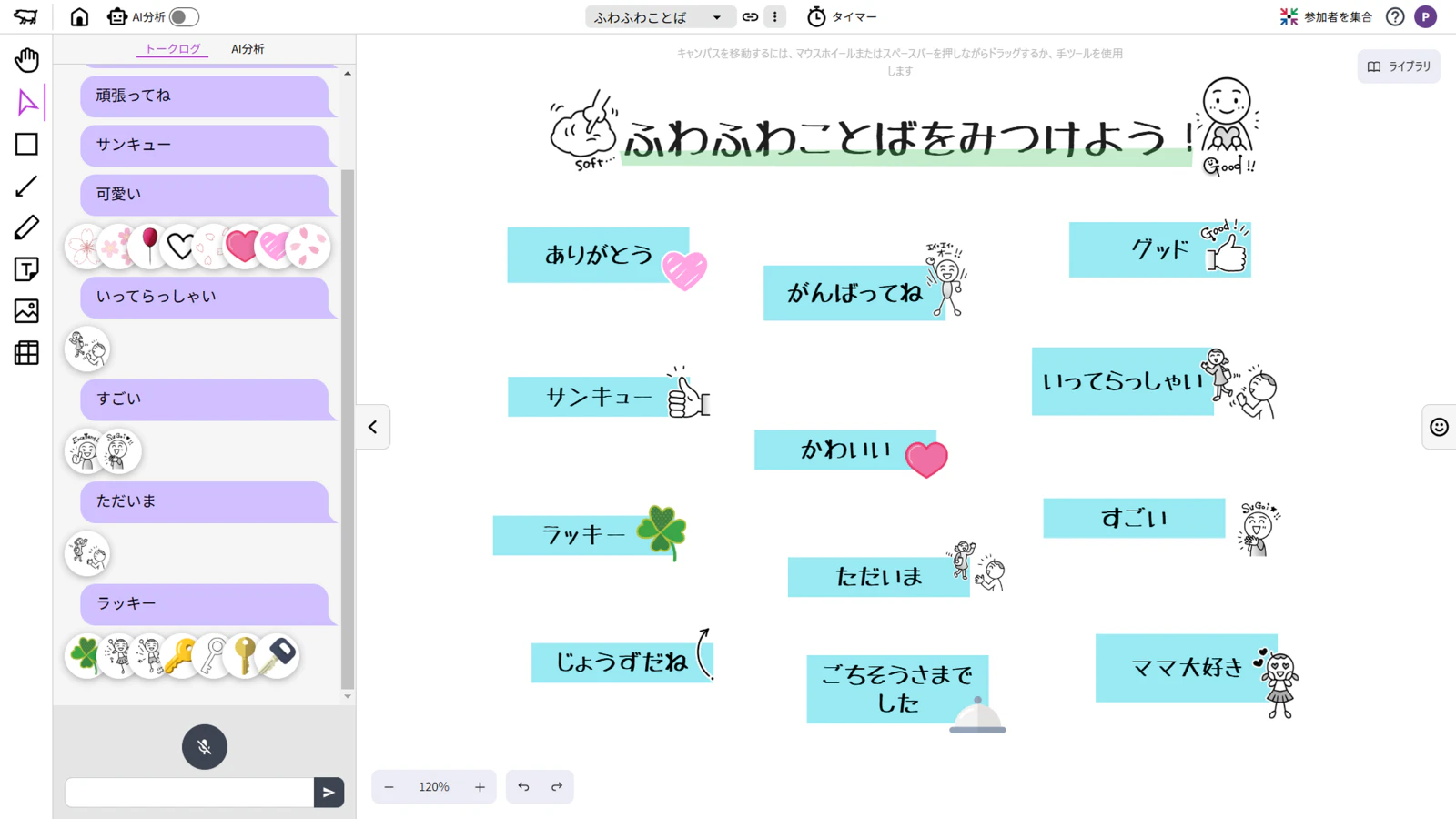

また道徳の授業では「ふわふわことばをみつけよう」というテーマで、言われたら嬉しくなる言葉・気持ちの良い言葉を探そうという授業を行いました。その時に子どもたちが発してくれた言葉を、ピグリフでイラストにしていきました。文字だけでなくイラストもあることで盛り上がり、たくさんの言葉が出てきました。

ー 授業でのピグリフ利用について、子どもの反応はいかがでしょうか?

特別支援学級のため視覚支援が必要なお子さんも多く、「楽しい」という文字だけを見ても、ピンと来ない子もいるのですが、「楽しい」という言葉の横にニッコリ笑ったイラストがあると、自分の経験・行動・感情と文字が結びつきやすく、理解が深まりやすいのだと感じます。私がイラストを描くとなると時間がかかり、子どもたちを待たせる「空白の時間」が生まれてしまい、その間に子どもたちの集中力が途切れてしまいます。でもピグリフを使えば一瞬で絵が出てくるので、本当にありがたいですね。

また、子どもたちの手を挙げる意欲や集中度合いが違います。「やりたい。やりたい。やりたい」「僕も絵を選びたい」と。ピグリフでは言葉に合わせてたくさんの絵が出てくるので、「好きなイラストを選べる」というところが、子どもたちは楽しいみたいですね。これまでも、デジタル上のホワイトボードを使って授業をしたことはありましたが、無味乾燥というか、あまり面白みがなく、子どもの反応はイマイチでした。ピグリフを使わないとしたら、ホワイトボードに単語や矢印を書くだけの単調な授業になってしまい、大きな盛り上がりは生まれにくいかと思います。本当に、子どもたちのやる気を引き出してくれていると感じます。

授業に使い始めてすぐ、子どもたちはグイグイと食いついて、「AIさんすごいね」と。みんな、友達のように「AIさん」って呼んでいます(笑)。子どもたちは、きっと今後も当たり前のようにAIを使う機会が増えていくと思うので、その導入としても本当に素晴らしい出会いかなと思っています。

今後は議事録にも活用し、全校の業務効率化を図りたい

ー 今後、ピグリフを使ってやってみたいことはありますか?

国語・道徳以外にも、色々な教科で活用していきたいです。また今後は、議事録にも活用したいと考えています。例えば、職員会議、学年の打ち合わせ、研究授業の振り返りなど、議事録が必要になる場面がいくつかあり、毎回、担当者が作成しています。現状はWordで打ちこんだメモ・音声を後で清書するなど、作業負担が発生していますので、ピグリフで議事録を自動作成して、業務効率化につなげていきたいですね。

インタビュアーからひとこと

インタビューにご協力いただき、本当にありがとうございました!子どもたちの「理解」や「学習意欲」を引き出す工夫の中で、ピグリフが役立てられている様子に感動しました。「AIさん」と親しみを持って呼んでくれる子どもたちのエピソードは微笑ましいですね!ピグリフがこれからも教育現場で力強い味方として活躍できれば嬉しいです。

この記事を読んで、「教育現場で試してみたい!」と思った方は、ぜひトライアルにお申込みください!